la magnitude en astronomie

La magnitude

Qu'est ce que la magnitude?

Pour mesurer la luminosité ou brillance des astres, les astronomes utilisent une unité appelée magnitude.

Il existe deux types de magnitude :

- La magnitude apparente

- La magnitude absolue

La magnitude apparente, en astronomie, mesure la luminosité — depuis la Terre — d'une étoile, d'une planète ou d'un autre objet céleste. Cette grandeur a la particularité d'avoir une échelle logarithmique inverse, celle ci fait référence à leur éclat apparent depuis la Terre. Il ne faut pas confondre les deux car la magnitude absolue indique l'éclat qu'auraient les étoiles si on les plaçait à la même distance de la Terre (en l'occurrence à 32,6 années-lumière, soit 10 parsecs)

Pour simplifier:

|

Plus un astre est brillant,

plus sa magnitude est petite (voire négative). Ainsi une étoile de 1re magnitude est plus brillante qu'une

étoile de 2e magnitude. |

|

Différents types de magnitudes

La magnitude apparente ne nous renseigne en rien sur

l'éclat réel de l'astre et ne donne aucune indication sur sa nature physique, ce que fait en revanche la magnitude absolue. Ainsi, lorsque vous découvrez un

beau ciel, les étoiles les plus brillantes, celles qui possèdent la luminosité apparente la plus forte, ne sont pas forcément les plus grosses et les plus lumineuses !

Magnitude et bande

spectrale

Lorsque la luminosité mesurée concerne l'ensemble des longueurs d'onde du spectre

électromagnétique, il s'agit d'une magnitude bolométrique. Cependant, dans la plupart des cas, la magnitude ne mesure qu'une partie étroite du

spectre électromagnétique appelée bande spectrale. La bande spectrale la plus utilisée en astronomie amateur est la bande V (visuelle, aux alentours de 545 nm) qui correspond grosso modo

à la sensibilité de l'œil. Une magnitude en bande V est dite magnitude visuelle et est notée V. Les autres bandes courantes du spectre optique sont U (ultraviolet), B (bleu) et

R (rouge).

Magnitude surfacique

Pour les objets

étendus comme les galaxies, on utilise la magnitude surfacique, c'est-à-dire la magnitude atteinte par une seconde d'arc carrée de l'objet.

Pour aller plus loin

Histoire de la magnitude

L'origine de l'échelle des magnitudes remonte à l'Antiquité où l'on pense qu'au IIe siècle av. J.-C. Hipparque classait déjà les étoiles en six catégories (appelées «grandeurs») selon leur luminosité apparente. Les étoiles les plus brillantes étaient de première magnitude, les suivantes de seconde magnitude et ainsi de suite jusqu'à la sixième magnitude pour les étoiles les moins brillantes encore visibles à l'œil nu, ce qui explique le caractère inversé de l'échelle. Cette méthode de classement par luminosité a été ensuite popularisée dans l'Almageste de Ptolémée. Après avoir pointé vers le ciel sa première lunette astronomique, Galilée fut contraint d'inventer la 7e magnitude pour désigner les étoiles invisibles à l'oeil nu mais révélées par son instrument. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, les astronomes ajoutèrent peu à peu de nouveaux échelons mais sans vraiment modifier la logique du système inventé près de 2000 ans plus tôt ! Il devint alors urgent, pour faire face à l'inflation des catalogues stellaires, de ne pas laisser la classification des magnitudes à la seule perception de l'oeil humain, et de mettre en évidence une loi de variation de luminosité des astres. Pour Hipparque et pour tous les savant jusqu'au XIXe siècle, les étoiles les plus brillantes étaient toutes de 1re grandeur, sans qu'il soit fait aucune distinction dans ce groupe. Pourtant, il était manifeste à l'oeil nu que Sirius était nettement plus brillante que Véga, alors que les deux astres se trouvaient sur le même échelon de magnitude.

Echelle magnitude et échelle des flux

En 1856, Norman Pogson remarqua qu'une différence de 5 magnitudes dans le système traditionnel correspondait en intensité lumineuse à un rapport de 100 (voir figure

ci-dessus). En d'autres termes, l'échelle est logarithmique. L'explication vient aujourd'hui du fait que la sensibilité de l'œil à la lumière est logarithmique. Ainsi, l'échelle des

magnitudes n'est que la transcription mathématique de la perception de l'œil.

La création d'appareils capables de mesurer précisément des éclats (photomètres) permit de dépasser cette

limite et d'appliquer la formule de Pogson à tous les astres. L'échelle des magnitudes débutant initialement à l'unité, les astres plus

brillants furent dotés de magnitudes plus petites, voire négatives. La magnitude apparente de Sirius devint ainsi égale à -1,46 et celle de Véga à + 0,03. La

magnitude apparente de Véga est donc 3,9 fois moindre que celle de Sirius (2,512(0,03+1,46)).

Aujourd'hui, l'échelle de magnitudes s'étend de -26,74 (Soleil) à +30 (galaxies photographiées par le

télescope spatiale Hubble en 18 heures de pose !).

Formulation analytique

La magnitude apparente m s’écrit:

où F est le flux effectivement reçu sur Terre, qui lui s’exprime comme étant la luminosité L intrinsèque de l’étoile, divisée par le carré de la distance d, exprimée par convention en unités de 10 parsecs. La constante dans l’équation (qui n’est qu’un flux F0 de référence) permet de définir l’origine de l’échelle. Communément, ce flux de référence est basé sur une calibration de l’étoile Véga à 555,6 nm de 3,52.10-23 W/m²/Hz pour une magnitude de 0,048. Par le passé, la référence était α Ursae Minoris, l’étoile polaire, de magnitude 2, mais elle a été abandonnée en raison de sa variabilité. De même, la magnitude soi-disant nulle de Véga fut aussi utilisée, mais elle a été abandonnée, du moins dans l’infrarouge, après la découverte de son excès en infrarouge thermique. La calibration actuelle est néanmoins basée sur cette étoile.

source: Wikipédia

Le blog du mois de mars 2014 / André Brahic

André BRAHIC

1942 - …

Astrophysicien français

André Brahic est né à Paris le 30 novembre1942. Son grand-père et son père sont natifs d'Ardèche méridionale au sud des Vans, à Banne à Petit Brahic exactement.

À une journaliste (Nancy

Ypsilantis) André Brahic parle de son premier émoi pour la sciences des étoiles. Il se souvient de l'encre violette qu'il utilisait enfant pour écrire dans la marge du Petit Larousse la distance

entre les planètes. Une passion était née.

À une journaliste (Nancy

Ypsilantis) André Brahic parle de son premier émoi pour la sciences des étoiles. Il se souvient de l'encre violette qu'il utilisait enfant pour écrire dans la marge du Petit Larousse la distance

entre les planètes. Une passion était née.

C'est l'un des plus grands experts mondiaux de la formation du Système solaire, aujourd'hui astrophysicien au CEA, professeur à l'université de Paris VII depuis 1978 et directeur du laboratoire Gamma-gravitation. Il a été fortement influencé par le père de l'astrophysique française Évry Schatzman. Il se considère néanmoins comme un élève de Michel Hénon. On lui doit des travaux sur la théorie du chaos, la dynamique des galaxies, les anneaux planétaires mais aussi les supernovae.

En 1990, l'astéroïde (3488) Brahic a été baptisé en son honneur.

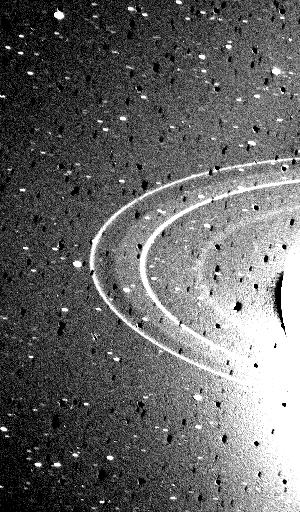

Découvreur des anneaux et des arcs de Neptune :

Il est connu pour avoir découvert les anneaux de Neptune en 1984, dont les noms sont, du centre vers l'extérieur : Galle, Le Verrier, Lassell, Arago et Adams. Le dernier anneau Adams se décompose en quatre arcs. Seuls trois arcs furent découverts au départ dont les noms trouvés par André Brahic font référence à la devise nationale française : « Liberté », « Égalité », « Fraternité ». Plus tard un quatrième arc fut découvert par une de ses collaboratrices, Cécile Ferrari. Il a été baptisé « Courage », commençant par un C comme Cécile.

Il est aussi un spécialiste de l'exploration du système solaire par les sondes spatiales dont il a suivi toute l'histoire depuis de nombreuses années. Il s'est notamment intéressé aux anneaux des planètes géantes et élabora l'un des principaux modèles concernant les anneaux de Saturne.

À ce titre, il participe aux missions "Voyager" et "Cassini" pour étudier Saturne.

André Brahic a reçu le prix Carl-Sagan 2000 aux États-Unis ainsi que le prix Jean-Perrin 2006 de popularisation scientifique. Ce dernier, remis par la société française de physique, est destiné à récompenser un effort particulièrement réussi de vulgarisation de la science. Effectivement, il est particulièrement intéressant à écouter pour un non spécialiste, s'exprimant avec enthousiasme et un humour certain.

Citation :

"Nous sommes des Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles là où nous ne connaissions que de petits points de lumière dans le ciel."

"Nous sommes tous des poussières d'étoiles."

Bibliographie :

- Enfants du soleil, Histoire de nos origines, André Brahic, éditions Odile Jacob, 1999.

- Lumières d'étoiles, Les couleurs de l'invisible par André Brahic et Isabelle Grenier, éditions Odile Jacob, 2008.

- De feu et de glace, Planètes ardentes, André Brahic, éditions Odile Lacob, 2010.

- La science, Une ambition pour la France, André Brahic, éditions Odile Jacob, 2012.

GANYMEDE

GANYMEDE